——黛影深处,川南永不褪色的胎记

“有竹子的地方就有人家”

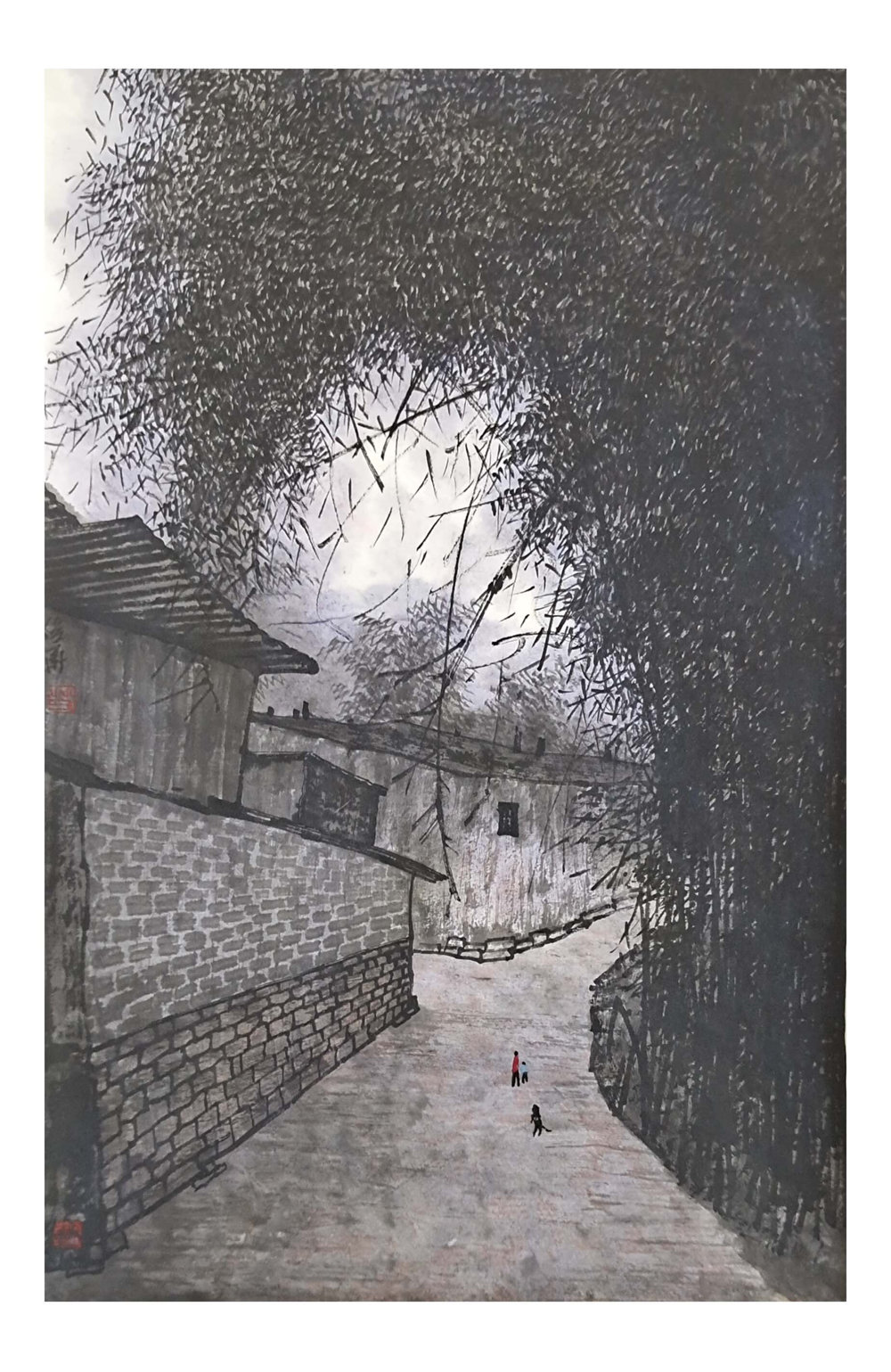

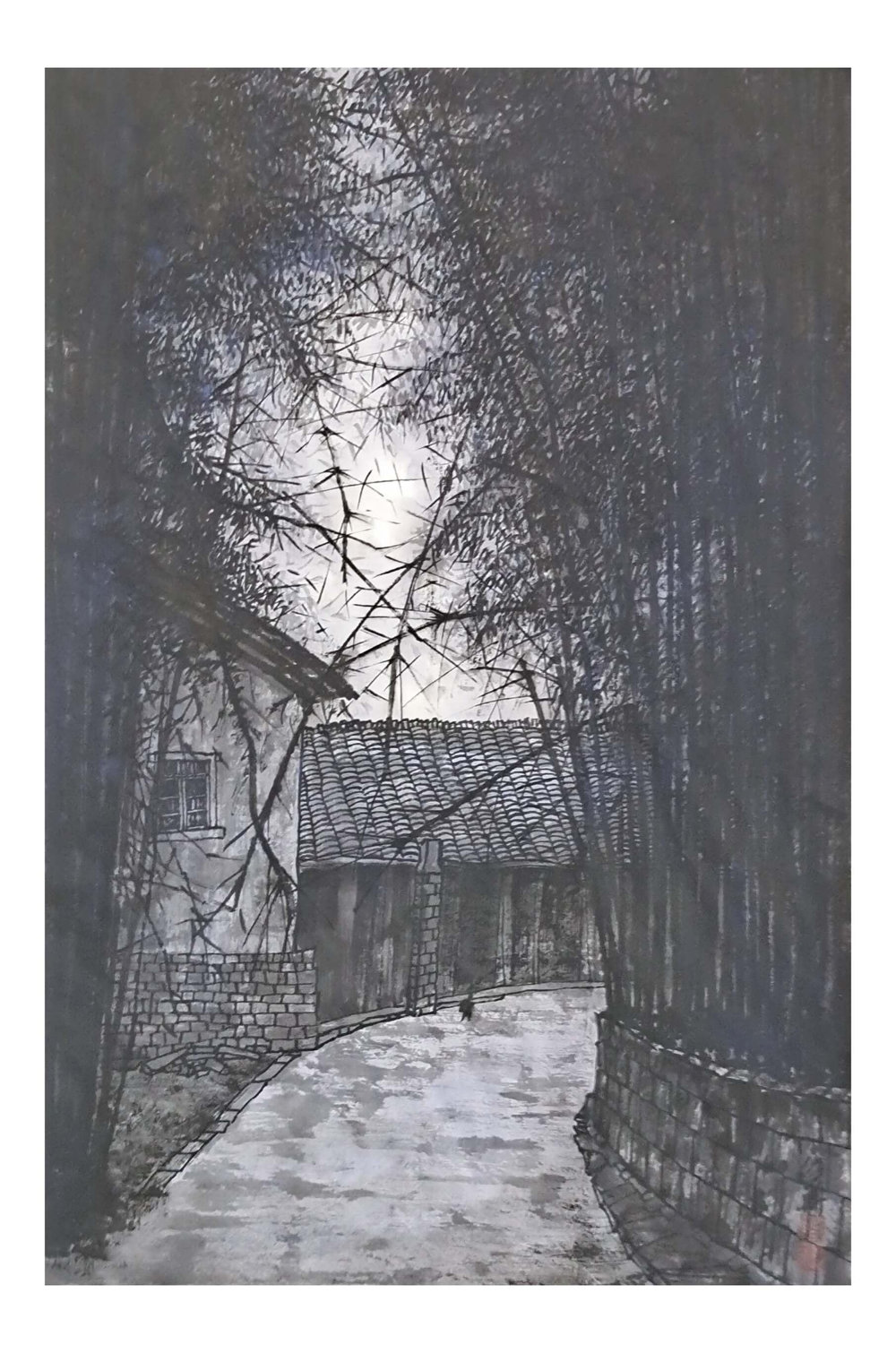

这句朴素的乡谚,在艾俊华的水墨画中低回回响,氤氲成一缕缕挥之不去的乡愁。他笔下的竹乡,墨色淋漓处,几丛劲竹偎依青瓦老屋,袅袅炊烟缠绕竹梢,斑驳竹影筛落阶前。这不只是无数人魂牵梦萦的故园底色,更是他血脉深处的情结。竹与人,在这片土地上早已血脉相连——“竹,是生计,是呼吸的韵律与劳作的节拍,是生活经纬中不可或缺的经线。”

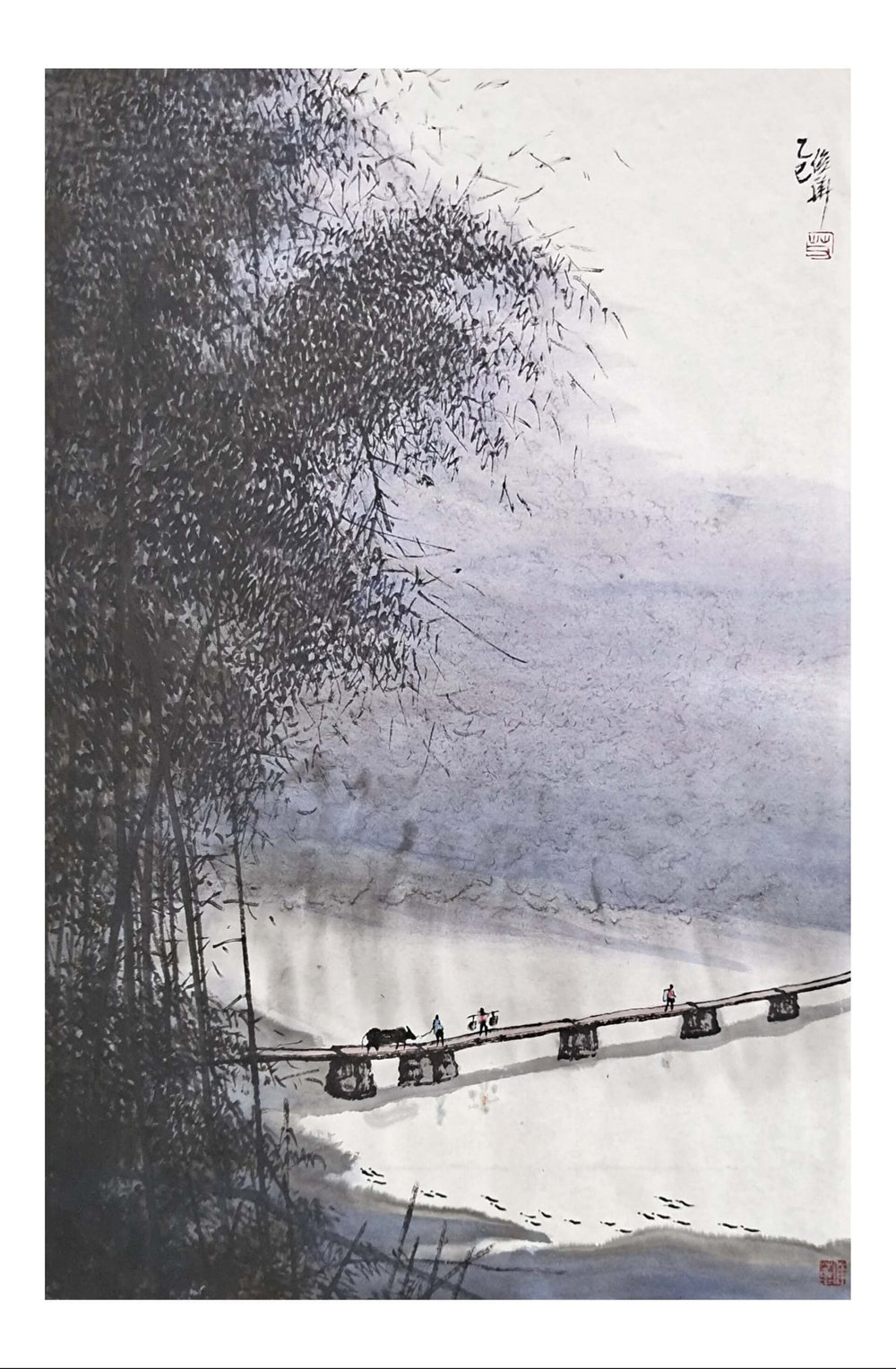

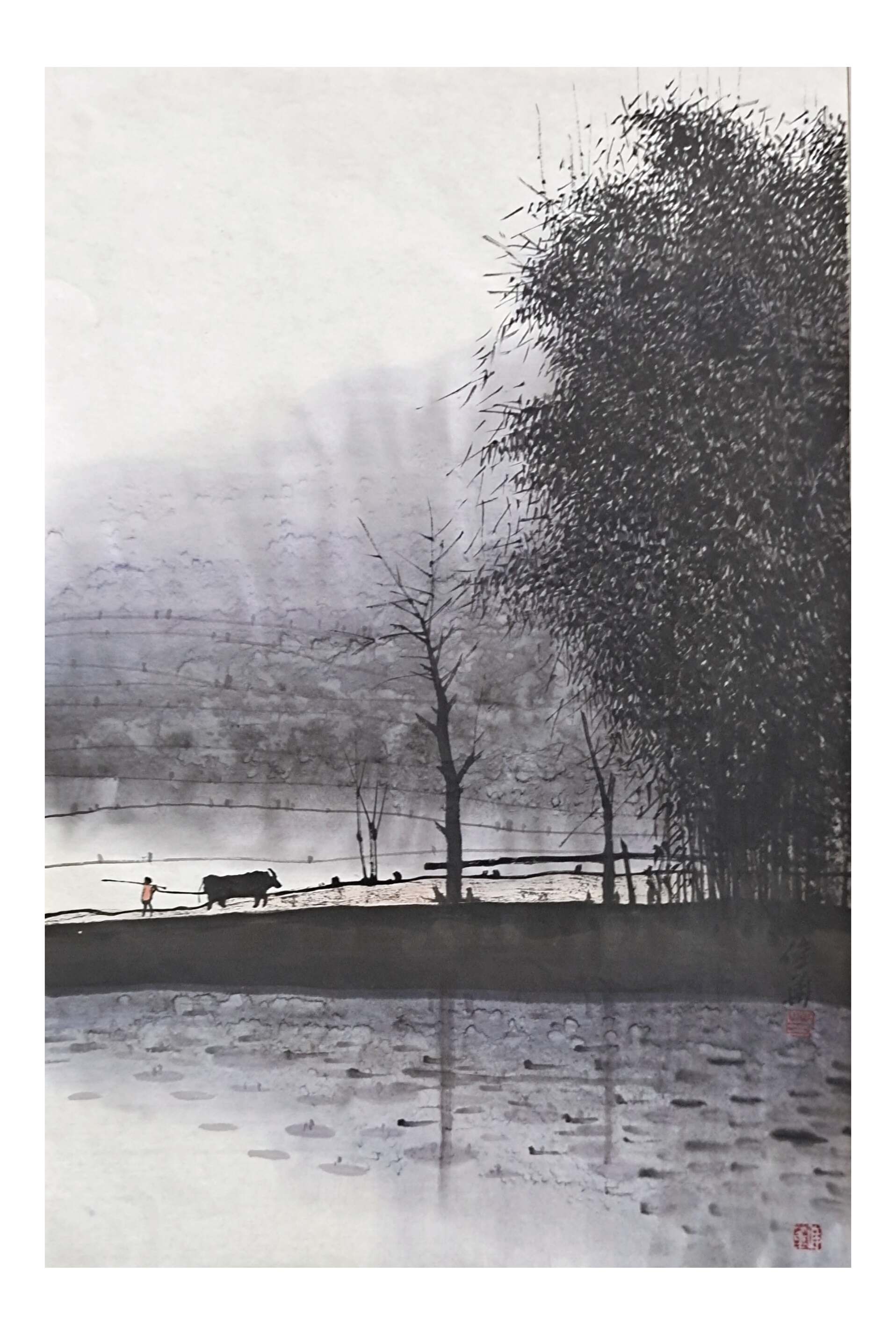

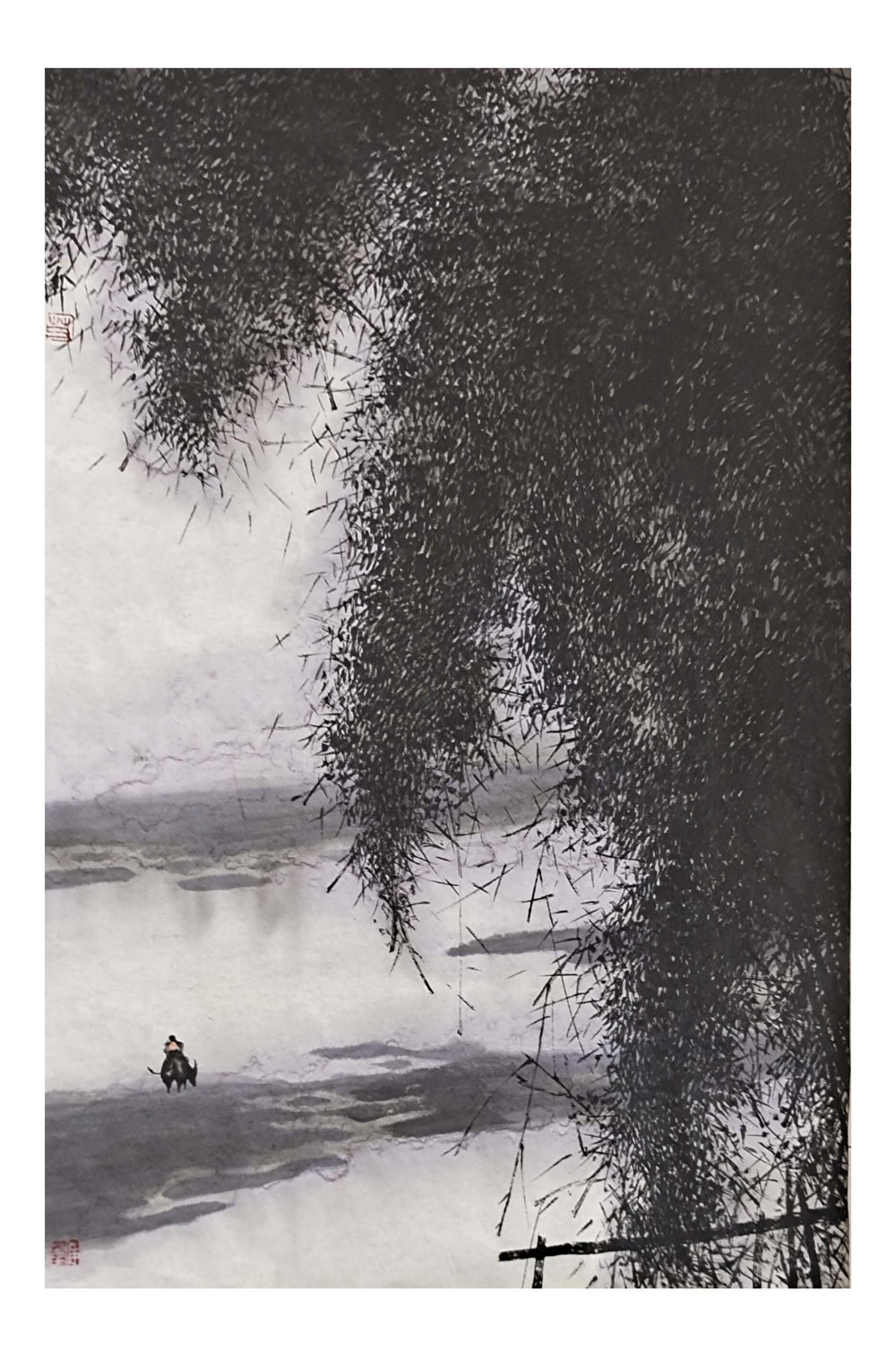

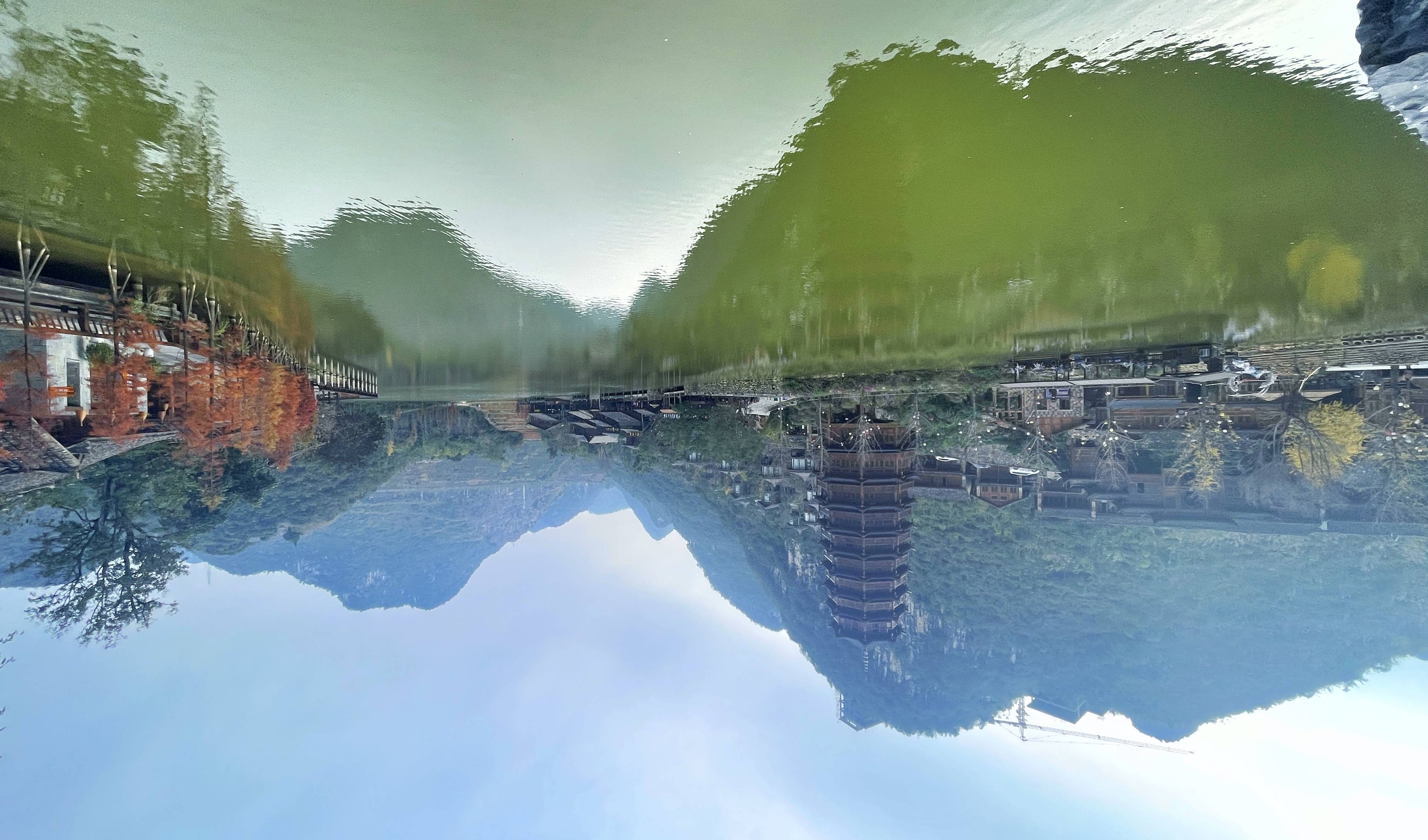

那份“放牛娃躺在竹荫下,抬眼便是片片青瓦”的童年记忆,在艾俊华的画卷中缓缓铺展。你看那《暮归图》:画面左隅,近四分之一的空间被高密的竹林温柔包裹,浓淡墨色交织出深浅层叠的黛痕。一脉清波从容流过画面,水势舒展,与竹林相映成趣,各占风情;一座用毛竹竿捆扎的小桥横跨两岸,桥上牵牛归家的农人步履悠然,肩挑竹篓的背影匆匆远去——一切在水墨的静谧中默然流淌。

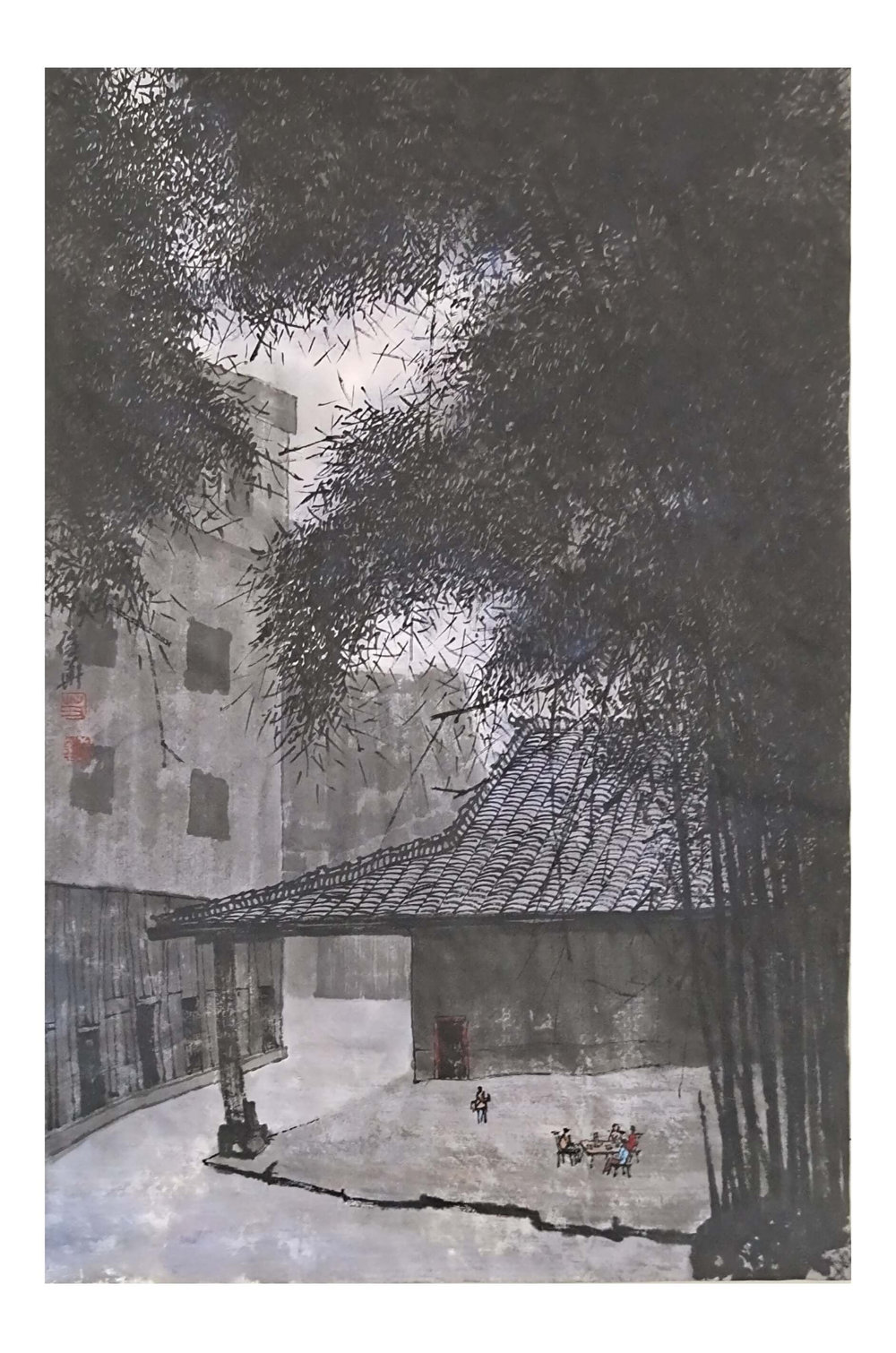

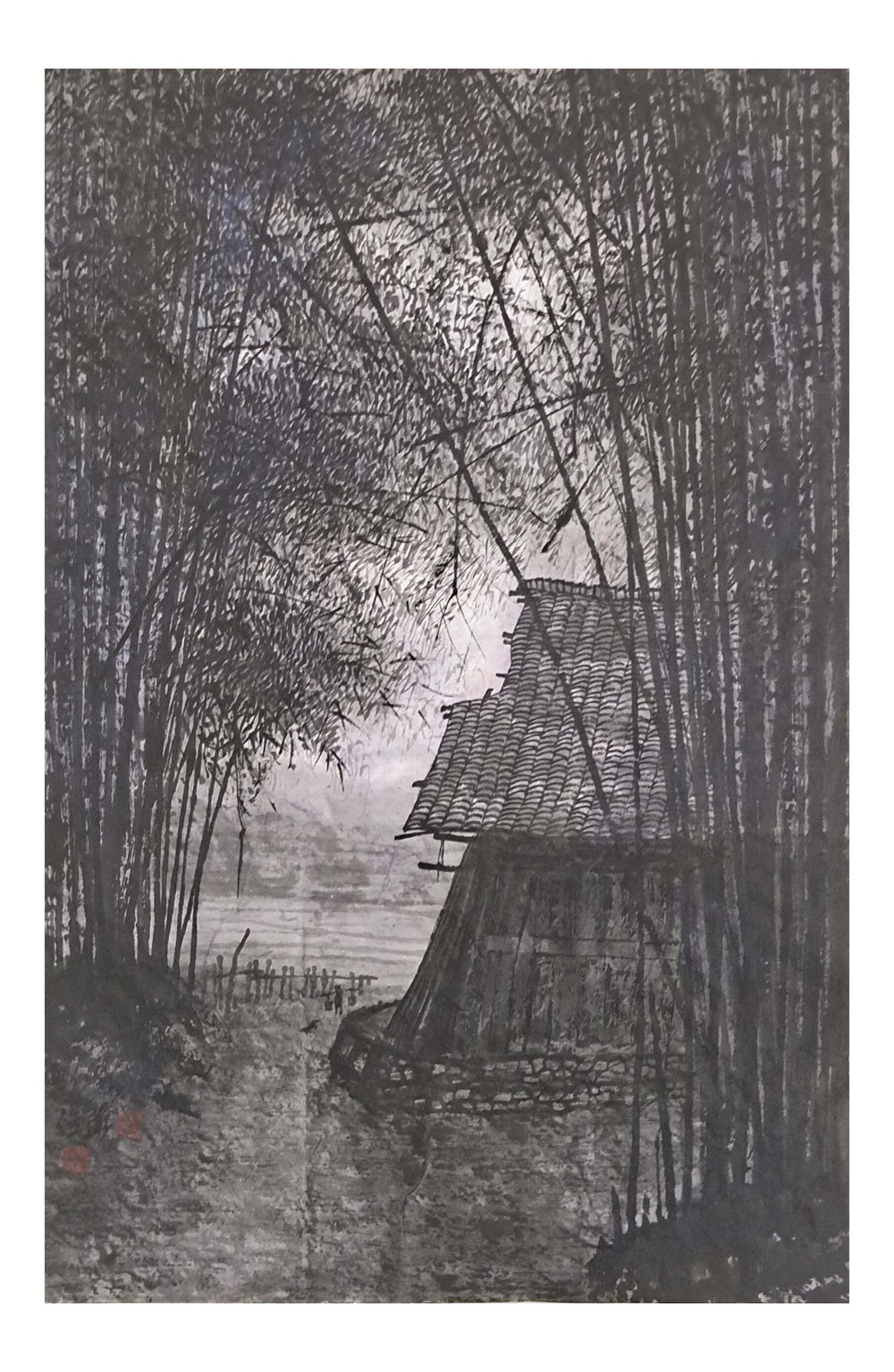

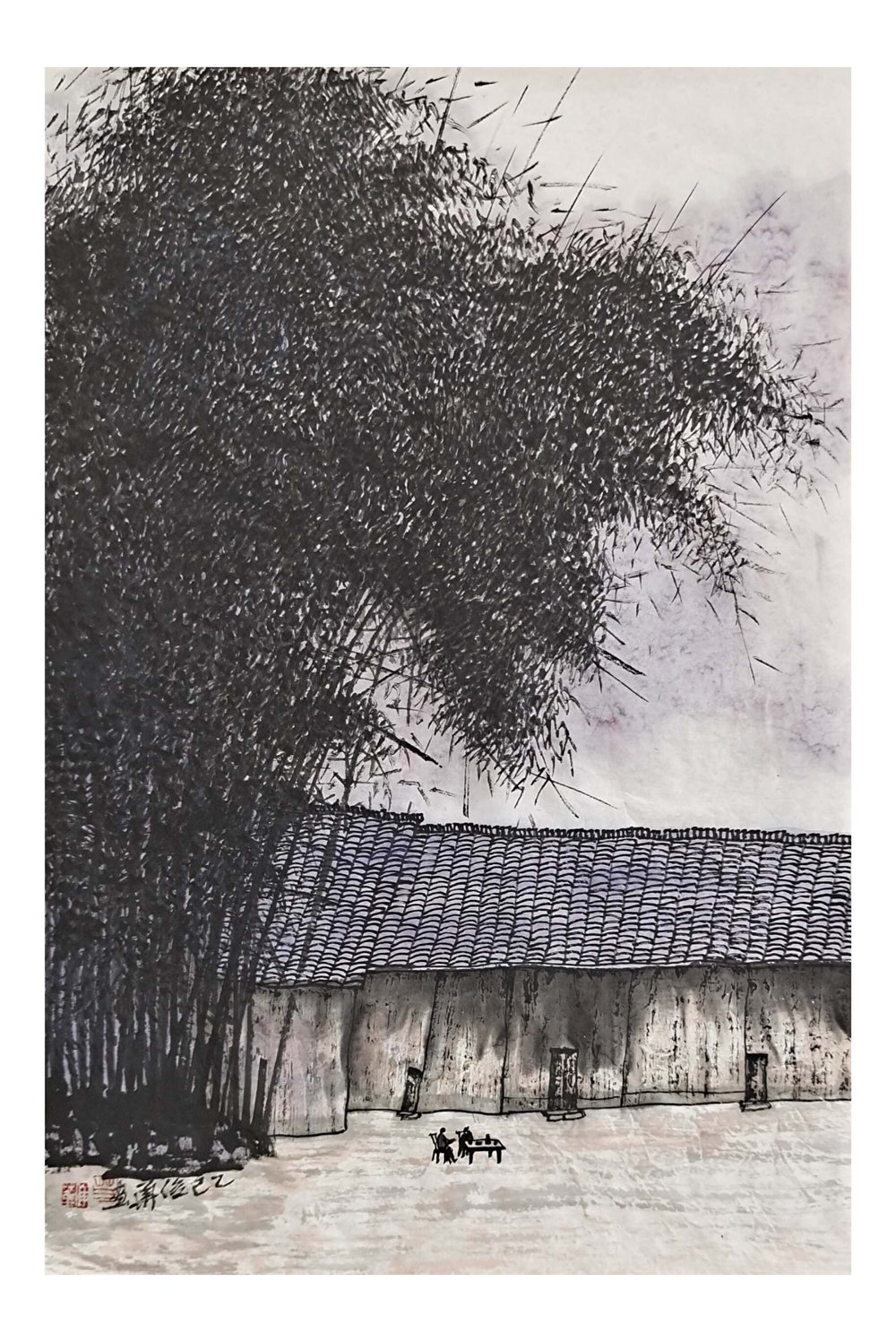

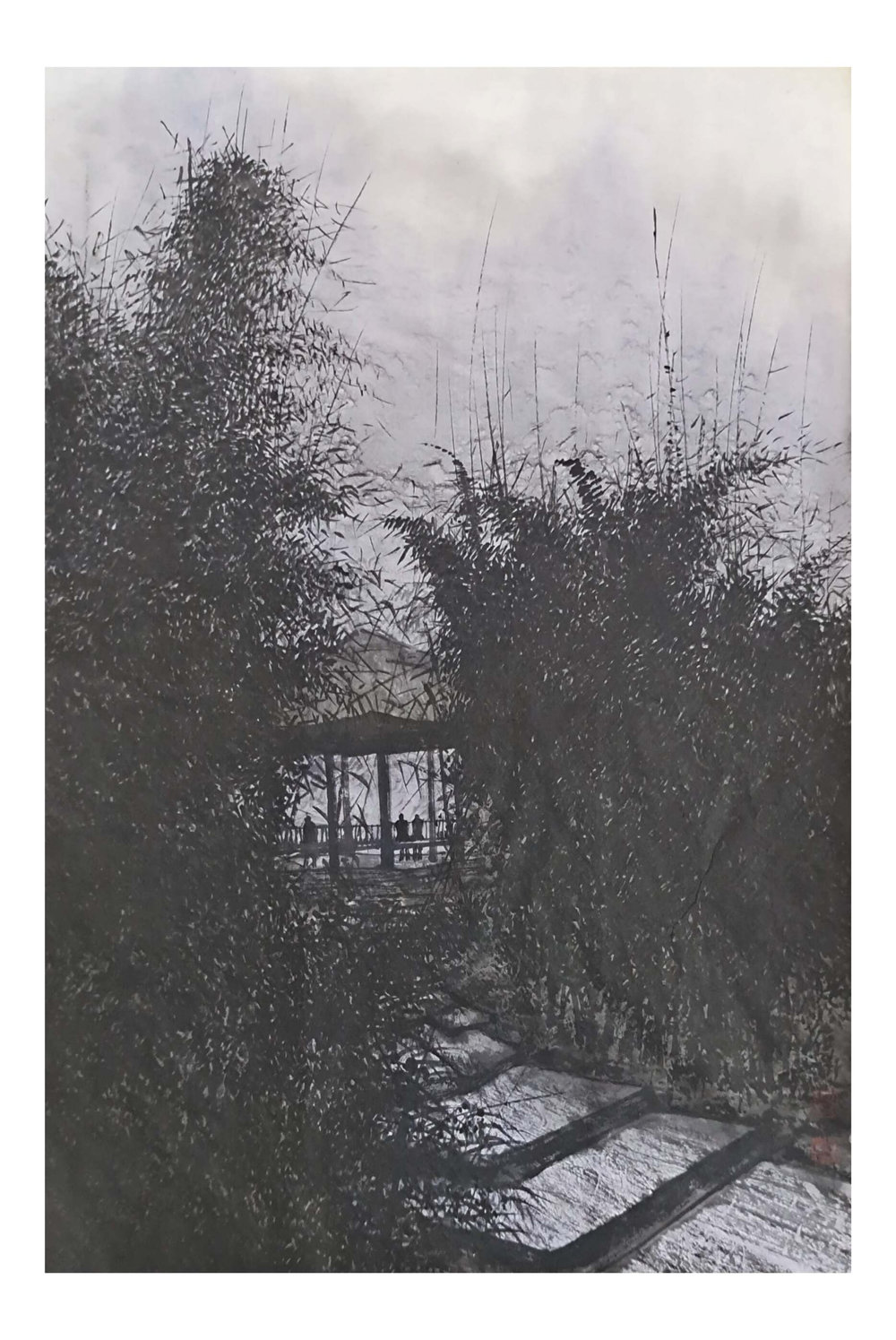

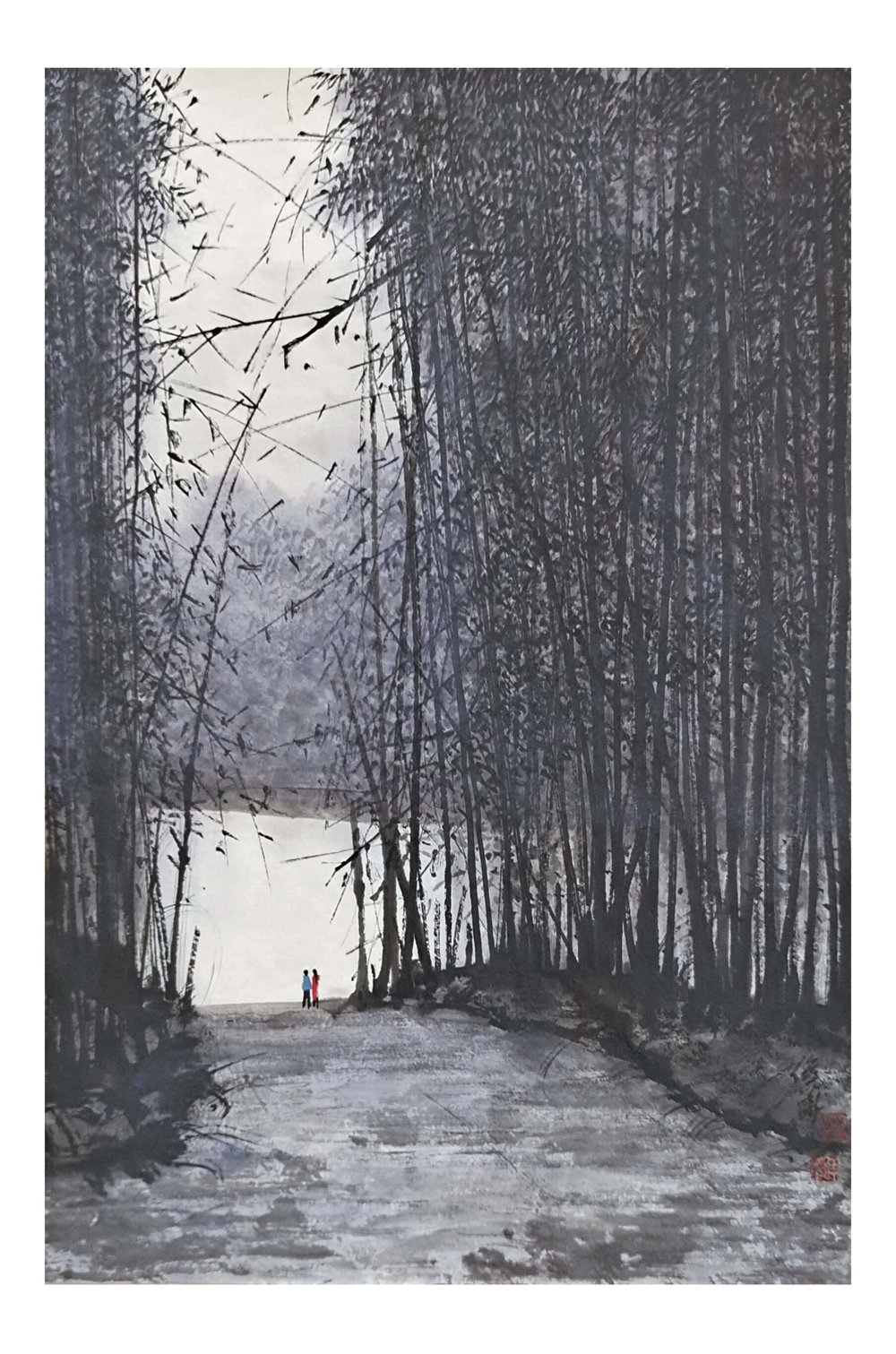

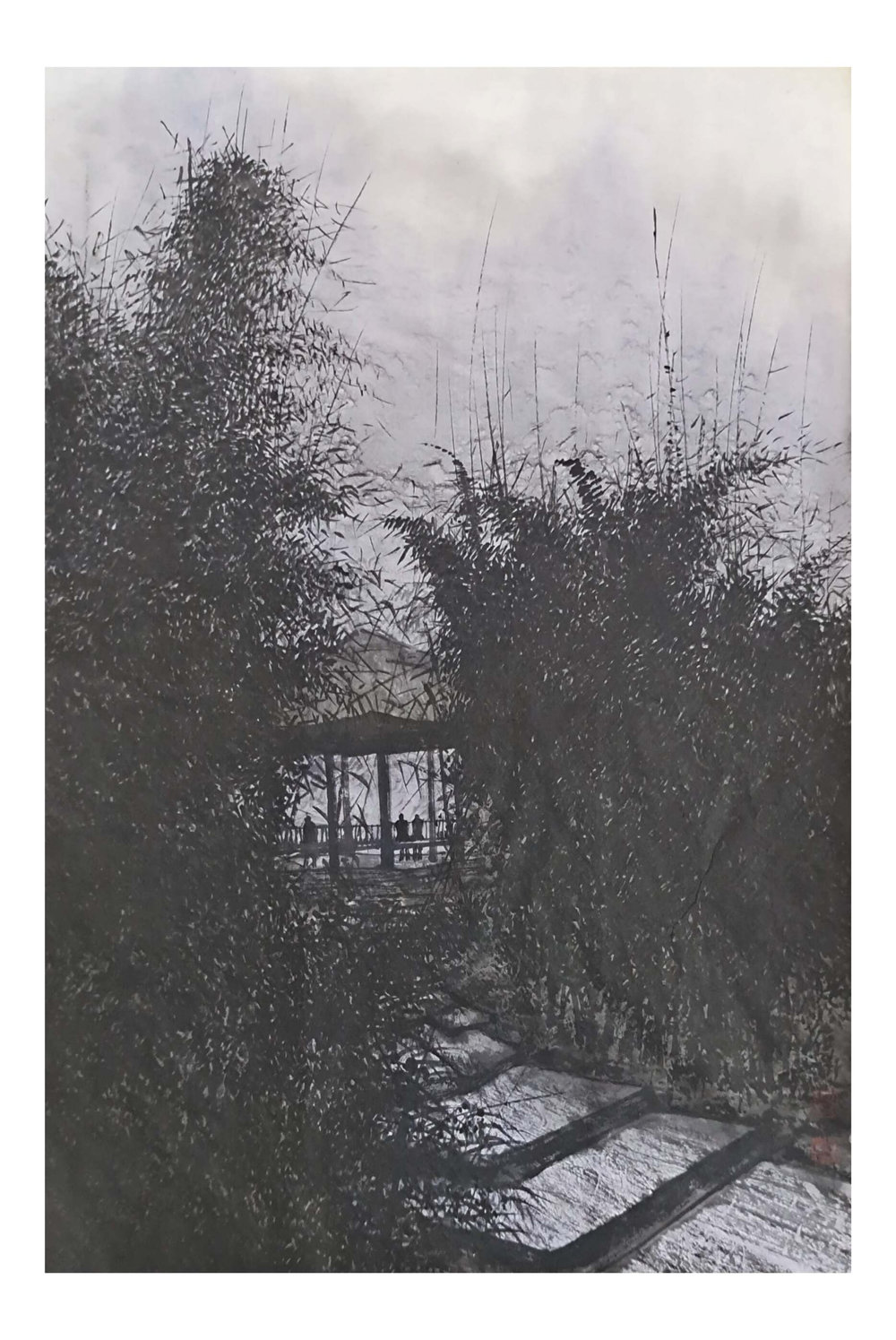

这样的画面,在他构建的竹乡宇宙中层出不穷:高大竹林掩映下的青瓦老屋,房前茶客围坐,龙门阵细语与竹叶摩挲和鸣;乡村小路上,骑牛牧童的背影缓缓没入林深;竹林瓦檐下,孩童的笑声惊飞了栖鸟;林间幽径中,朦胧人影穿行其间……每一帧,都是竹乡生活温暖的史诗,恬淡悠然,如梦如烟。

艾俊华的竹,挣脱了传统画竹的孤高窠臼,深深融入人间烟火。他画中常见农夫、耕牛、水中鸭群,甚至竹林边不经意的小狗——这些灵动的生活细节,成为最动人的点睛之笔。竹不再是书斋清供,而是氤氲着生活气息的背景与伙伴。乡景由此更浓,乡情由此更醇。

更难得的是,艾俊华深知竹乡的灵魂远非单一。他笔下的水墨世界中,毛竹擎天而立,箭竹丛生溪畔,方竹棱角铮然,筇竹节影疏朗——更有苦竹苍劲如铁,斑竹泪痕宛然,慈竹柔韧低垂。川南乐山的竹魂,在疏密浓淡的墨韵中悉数苏醒,多层次的墨色,织就了乡愁最真实而复杂的肌理。

他以水墨的留白,回应记忆深处未曾明言的空隙。宣纸上那未着墨的空白,恰是童年竹荫下的清凉,是炊烟中混着新竹香的气息,是溪水流经竹根的低语。浓淡相宜的技法,晕染出梦一般湿润朦胧的质感,正是那挥之不去的乡愁本味——温润、迷离、缱绻,一如往昔。他的笔触,准确捕捉住了这抹梦中不灭的黛影。

当时代的潮水退去,旧时田园——那些青瓦小屋、蜿蜒小河与竹林小桥——渐渐沉入时光的雾霭。艾俊华的画笔,便成了系住这片记忆之舟的最后缆桩。他的水墨不仅仅在临摹风景,更在打捞那些沉入雾霭的共生密码:竹编器具的经纬、土墙上摇曳的竹影、林间被荒草湮没的小径……全都在墨痕中重新显影,成为川人血脉里跳动的青黛脉息。

艾俊华以水墨为竹乡存续精魄。他画中的每一根颤动的线条都在诉说:真正的故园,早已越过地理的边界。那是青瓦上浮动的竹影清辉,是匠人指尖竹篾流转的微光,是每一个游子梦中始终回望的一片不息黛影。

时光也许终将抚平竹匠掌心的老茧,但艾俊华以笔为篙,渡我们逆流而上。他笔下静静流淌的,早已不止是川南乐山的一隅竹林,更是川人俯身大地、辛勤劳作时,脊背上那抹青黛如初、永不消退的胎记。

鎭溟 乙巳年大暑 书于京东觀漚楼

艾俊华,1964年生于四川乐山,现居北京,曾先后就读于中国美术学院,中央美术学院导师贾又福先生。现为中国美协四川会员,中国书画研究院院士,中国田园画会副会长,中国历史博物馆特聘画师,乐山嘉州画院画师。

最新评论